Landgemeinde Groß Dankheim (Groß Przesdzienk) [Przeździęk Wielki]

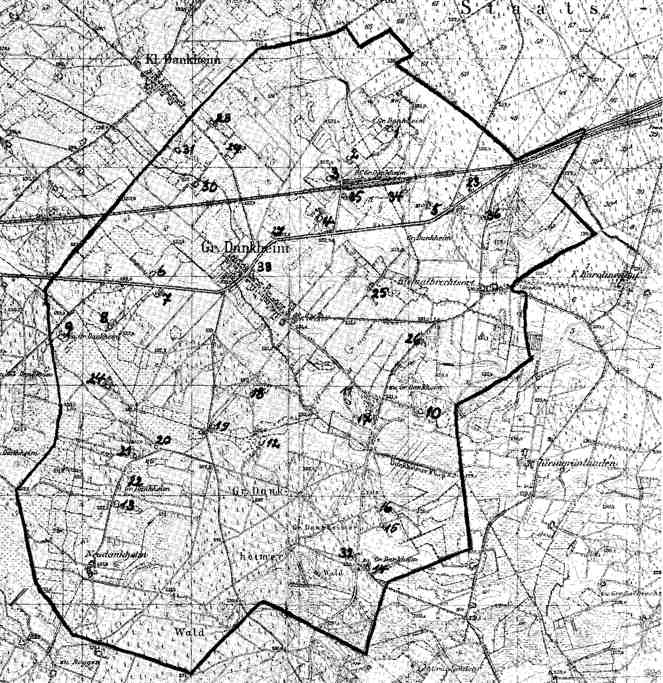

- Karte: Meßtischblätter Nr.2690 und 2691

- Name: Umbenennung in Groß Dankheim am 3. Oktober 1900

- Amtsbezirk: Groß Dankheim [Landbezirk 06]

- Fünf Wohnplätze: Groß Dankheim (Groß Przesdzienk), Neu Dankheim (Dombrowa), Bahnhof Groß Dankheim, Forsthaus Karolinenhof , Klein Albrechtsort (Klein Piwnitz)

- Flächengröße: 2003,7 ha

- Angrenzende Landgemeinden und Forstbezirke: Neufließ (Baranowen), Klein Dankheim (Klein Przesdzienk), Willenberger Staatsforst, im Westen: Neidenburger Kreisgrenze

- Einwohnerzahl: 536

- Berufszugehörige:

a) zur Wirtschaftsabteilung:

Landwirtschaft: 394

Industrie und Handwerk: 42

Handel und Verkehr: 29

b) nach der Stellung im Beruf:

Selbständige: 189

Mithelfende Familienangehörige: 191

Beamte und Angestellte: 20

Arbeiter: 77 - Ergebnis der Volksabstimmung am 11. Juli 1920:

454 Einwohner stimmten für Deutschland. Für Polen wurde eine Stimme abgegeben - Letzter Bürgermeister: Karl Chmielewski

Aus Geschichte, Wirtschaft und Kultur

Am 20. Juli 1685 (Ostpr. Fol. 380/17) erhielt Martin Klask den Auftrag, "auf 33 Hufen Wildnisland, sonst 'Przesdzienk' genannt, ein neues Dorf anzulegen und mit Leuten zu besetzen". Als Dorfschulzen wurden ihm drei Hufen zinsfrei zugewiesen. 1700 zählte Przesdzienk 22 Wirte. 1769 wurde das Dorf von Kondukteur von Schlichting neu vermessen und dabei ein Übermaß von 22 H 19 M 16 R magdeb. im "Orte Grzimkowo" festgestellt, das der Gemeinde 1775 zu Erbpachtrechten überwiesen wurde. Schulz war damals Martin Katzmarzik. Die in der Willenberger Prästationstabelle 1781 enthaltenen Bereisungsprotokolle enthalten einige Notizen über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Schatullkölmer: "Die hier rodenden 36 Wirte konservieren ihre Gebäude bestmöglichst. Jeder Wirt sät pro Hube: 3 ½ Scheffel Korn, ½ Sch. Grücken, ½ Sch. Hafer, ½ Sch. Gerste, ¼ Sch. Leinen, ¼ Sch. Erbsen, 5 Sch. Kartoffeln. Es wird des 2½. Korn geerntet. Die Vermögensverhältnisse sind ohngeachtet ihrer Betriebsamkeit nur dürftig. Die Wiesen sind unzulänglich. Heu muß in Polen gekauft werden." Dem Wiesenmangel suchten die Behörden durch Zuweisung von Ländereien zu begegnen. Am 2. Juni 1785 wurden der Gemeinde gelegentlich der Separation der Napiwoddaer Forst 74 H 17 M 47 R magdeb. "an Acker, Wiesen und Brüchern" zugewiesen, und bei der Separation der Korpeller Forst erhielt das Dorf 63 H 14 M 157 R magdeb,. (Königliches Reskript 1786, 16. Februar). Die Ländereien lagen zum größten Teil im ehemaligen Wiseggobruch und lieferten einen nur geringen Heuertrag. Die von Kriegs- und Domänenrat von Roebel 1787 eingeleiteten Entwässerungsarbeiten im Wiseggobruch brachten keinen entscheidenden Erfolg. Wie in anderen Dörfern des Ortelsburger Kreises, nahm die Zahl der Wirte im Zeitalter der Reforrnen auf in Groß Przesdzienk zu. 1844 waren im Dorf 48 Eigentümer vorhanden. Die Separation war 1869 auf einer Fläche von 7259 M 151 R preuß. durchgeführt. Sieben Besitzer hatten sich ausgebaut. Ihrem Beispiel folgten Ende des Jahrhunderts weitere 25 Besitzer. Gewisse Fortschritte in der Kultivierung der Ländereien brachte der am 10. Mai 1869 gegründete "Meliorationsverband des westlichen Omulefgebietes", der den Raum zwischen Montwitz und Groß Dankheim mit einer Gesamtfläche von 1500 ha umfaßte. Wegen des dauernden Rückstaus von Polen her waren aber die Anlagen im Laufe der Jahrzehnte wieder verfallen. Die endgültige Lösung des Omulefproblems brachten jedoch die von Landrat von Poser durchgeführten Meliorationsmaßnahmen. 1932 bis 1934 wurde das Dankheimer Fließ gebaut. Der Erfolg war verblüffend. Im Jahre 1935 war das ganze Gebiet nicht mehr wiederzuerkennen. Wiesen und Felder ließen nicht mehr ahnen, wie es dort noch vor Jahresfrist ausgesehen hatte. Fahnenhafer stand prächtig auf den Feldern, und es konnten 40 Zentner gutes Wiesenheu je Morgen jährlich geerntet werden. 1939 gab es im Dorf 89 landwirtschaftliche Betriebe: 17:0,5-5 ha, 11:5-10 ha, 16:10-20 ha, 44:20-100 ha, 1: über 100 ha. Der wirtschaftliche Aufstieg war von einer lebhaften Bautätigkeit begleitet. 1730 bis 1937 wurden 15 Bauernhöfe völlig neu (massiv), 20 teilweise neu gebaut. Die Verkehrsverhältnisse des Ortes wurden 1900 durch Anschluß an die Bahnlinie Willenberg-Neidenburg und den Ausbau der Straße von Groß Dankheim nach Klein Dankheim (1920) und von der Willenberger Straße nach Karolinenhof sehr verbessert. Im Dorf befand sich ein Zweigpostamt. Die im Zeitalter Friedrich Wilhelms III. gegründete Schule hatte 1939 drei Klassen.

Über das Schicksal der Landgemeinde am Ende des Zweiten Weltkrieges entnehmen wir Berichten von Martha Wysk und Friedrich Zdziarsstek folgende Angaben: Beim Einmarsch der Russen in Januar 1945 wurden erschossen: Adam Anuß, Stanislaus Brosowski und Tochter Marie, August Konetzka, Frau Martha Konetzka, Tochter Erna Konetzka, Wilhelm Wengelnick, Luise Wegelnick, Friedrich Schuster, Grete Kutrieb, Frau Marie Korzen, Michael Domin, Tochter Emma Domin, Friedrich Jagusch, Frau Nienerza, Gottlieb Somplatzki, Gustav Zelastek. Verschleppt wurden 12 Personen. 28 Einwohner sind als Wehrmachtangehörige gefallen. Sechs Soldaten werden vermißt.

Max Meyhöfer in "Die Landgemeinden des Kreises Ortelsburg" © 1984 by Kreisgemeinschaft Ortelsburg

Ausbauhöfe:

1. Gottlieb Drenseck

2. Gustav Anuß

3. Wilhelm Wittkowski

4. Karl Fidorra

5. Wilhelm Rimek

6. August Ollech

7. Wilhelm David

8. Karl Chmielewski

9. Wilhelm Broschk

10. Stanislaus Brosowski

11. Wilhelm Klask

12. Gottlieb Somplatzki

13. Gottlieb Nienerza

14. Karl Pukrop

15. Wilhelm Kutrieb

16. Karl Marek

17. Michael Nienerza

18. Karl Dibowski

19.Karl Skischaly

20. Frieda Waschkowitz

21. Friedrich Seida

22. Friedrich Bettsteller

23. Gottlieb Kowalski

24. Michael Dibowski

25. Friedrich Zdziarstek

26. Emil Dibowski

27. Gendarmeriehaus

28. Anna Czesny

29. Friedrich Anuß

30. Friedrich Zeranski

31. Karl Spittka

32. Michael Domin

33. Albert Konopka

34. Anna Kowalzik

35. Karl Kaminski

36. Karl Rettkowski

Ergänzungsband "Die Landgemeinden des Kreises Ortelsburg" © 1971 by Kreisgemeinschaft Ortelsburg